令和6年の火災について

令和6年における火災の状況(2月1日現在の速報値)

火災件数は48件、前年より7件の増加

令和6年1月から12月における火災件数は48件で、前年より7件増加しています。

火災種別火災件数

建物の出火件数は34件で、前年により9件増加しています。車両火災は2件で、前年より1件増加、船舶火災は前年と同様に0件、その他の火災は12件で、前年より3件減少しました。

火災の原因

火災の原因として、最も多いのは電気機器で10件、次いでたばことこんろが各5件となっています。

出火件数の多い電気機器の内訳

電子レンジが4件で最も多く、次いでリチウムイオン電池となっています。

出火件数の多い電気機器から火災の予防を!

電子レンジを正しく使えていますか?

日常生活でよく使用する電子レンジですが、使い方を間違えてると火災の原因になります。

さつまいもなど水分の少ない食品や、中華まんなど熱しやすい食品、バター・生クリームなど油分を多く含むものは、短時間で加熱が進むので、長時間過熱すると煙や炎が出ることがあります。

ほかにも、レンジ内に付着した油や食品の残りなどの汚れから出火することもありますので、日頃からの清掃を心がけましょう。

また、近年は、時間をかけずにお手軽に料理できる時短調理が大人気です。その中でも火を使わずに調理ができる、電子レンジを使用した時短調理は、チャレンジしやすく誰でも簡単に作ることができます。しかし、電子レンジの取扱説明書や商品のパッケージに記載されている注意事項をよく確認せずに調理すると、思わぬ事故につながるので注意が必要です。

温めていたものが出火した電子レンジの状況(提供:独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE))

電子レンジを使用するときの火災予防のポイント

- 過剰に加熱すると爆発的に燃焼が発生するおそれのある食品があるので、取扱説明書で確認してから加熱する

- 使用中はその場から離れず、様子を見ながら加熱する

- ふだんから電子レンジの周りには燃えやすいものは置かない

- 冷凍食品などは、パッケージの表示を確認し、時間や注意事項を守って加熱する

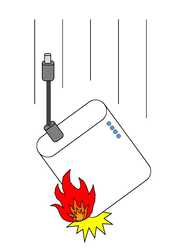

リチウムイオン電池からの出火が増えています

近年、日常生活で使用されているバッテリーからの火災が増えています。主なものは、スマートフォンやタブレットなどの充電用で使われるモバイルバッテリーや、コードレス掃除機、電動工具、ノートパソコンなどに使われているバッテリーです。これらのバッテリーにはリチウムイオン電池(充電式電池)が使用されており、一般的に使用されているアルカリ乾電池などと比べ、容量も大きく高出力のため、出火するととても危険です。

出火原因として、使用者の明らかな誤使用(分解、衝撃、充電方法誤りなど)により出火する火災のほかに、製品の欠陥により突然出火する火災も発生しています。

電動アシスト自転車用非純正バッテリーから発火する様子(写真提供:NITE)

落下による異常発熱で持ち手が溶けた携帯用扇風機

リチウムイオン電池の事故状況

リチウムイオン電池の火災予防のポイント

- 購入する際は、電気製品が安全性を満たしていることを示す「PSEマーク」が付いている製品を選ぶ

- 各機器の購入時に付属している充電器や、メーカー指定のバッテリーを使用する

- 膨張、異音、異臭などの異常が生じたら使用するのはやめる

- 充電が最後までできない、使用時間が短くなった、充電中に熱くなるなどの異常があったら、使用を中止し、メーカーや販売店に相談する

- 簡単に取り外せない場所にある充電式電池は、無理に取り外さない

- 社告・リコール情報を確認する

- 使わなくなった充電式電池は、事業団体などが回収するリサイクルに出す

- 充電式電池のごみ回収方法をよく確認し、可燃ごみや不燃ごみなどに混ぜて廃棄しない

リチウムイオン電池の廃棄方法

リチウムイオン電池を適切に分別せずに廃棄したことにより、全国のごみ収集車やクリーンセンターにおいて火災が発生しています。

小型充電式電池(リチウムイオン電池など)は、絶対にほかのごみ・資源物などと一緒に保管や排出せず、電気店などのリサイクル協力店までお持ちください。

たばこの不始末や不注意が火災の原因に

令和6年に起きた火災48件のうち、5件はたばこが原因でした。吸い殻がたくさん入った灰皿から出火したり、投げ捨てなどの不始末や不注意により火災が発生しています。

たばこの不始末の再現実験

(1)灰皿いっぱいにたまったたばこの吸い殻

(2)吸い殻をごみ箱に捨てる

(3)しばらくするとごみ箱から白煙が発生

(4)その後ごみ箱から出火

たばこの火災予防のポイント

- たばこは投げ捨てない

- 寝たばこは絶対しない

- 歩行中の喫煙はしない

- 灰皿に吸い殻をためない

- 灰皿は、底が深めのものを使用し水を入れておく

- 灰皿の周囲に可燃物を置かない

- たばこを捨てるときは、水をかけるなどして火が完全に消えていることを確認してから捨てる

調理中のガスこんろから目を離さないようにしましょう!

ガスこんろを使用中にその場を離れ、目を離した際に、フライパンなどの油が過熱して発火した事例があります。

例えばてんぷら油は強火で加熱後、数分で自然発火する温度に達します。油の量が少ないと、こんろの安全装置が作動しない場合もあるのでご注意ください。

IHこんろで加熱中に出火した状況

少ない油で揚げ物中に出火(IHこんろ)

揚げ物調理中にそばを離れて出火(IHこんろ)

(提供:NITE)

こんろ使用時の火災予防のポイント

- 調理中はその場を離れないようにする

- こんろの周りはこまめに清掃する

- 着衣着火には細心の注意を払う

- こんろの安全センサーなどの仕様を正しく理解する

このページが参考になったかをお聞かせください。

このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課

〒279-0004 千葉県浦安市猫実一丁目19番22号

電話:047-304-0143 ファクス:047-355-7733

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。